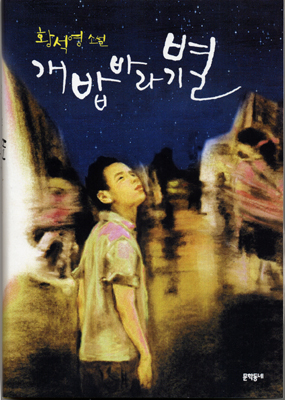

개밥바라기별 / 황석영 / 문학동네

이 짧은 밤의 여행은 군인이 되기 전 나의 온갖 외로움과 방황을 모아놓은 것과도 같았고, 언제나 취해 있거나 흐리거나 비 오는 날 같았던 육십년대의 축축한 습기가 배어 있는 듯했다. 나는 역전 광장의 푸르스름한 가로등 밑에서 어디로 갈지 모르는 여행자처럼 잠시 서 있었다.

가만있어봐. 그게 누구지? 아아, 옛날 니 짝 말이냐? 그게 언젯적 얘긴데 인마. 모두 흘러가버렸지. 낸들 아냐? 누가 꿰어찼겠지. 청춘이 다 그런 거다.

엄마, 형이 이상해요. 그랬지만 독하게 침착한 우리의 홀어머니는 아무 말 없이 아우를 학교에 등교시킨 다음에야 나를 살피고 동네 사람들의 도움을 받아 앰뷸런스를 불렀다.

학교에서는 절대로 아무런 표도 내지 않고 교실 속에 숨어 지내던 그들이 서로를 어떻게 알아보았을까.

어쨌든 먹구살 일이 목표겠구나. 헌데 어른이나 애들이나 왜들 그렇게 먹구사는 일을 무서워하는 거야. 나는 궤도에서 이탈한 소행성이야. 흘러가면서 내 길을 만들 거야.

그건 그때 가서 몸으루 때우든지, 우리가 저지른 실수의 흔적들을 치우든지 하면서 살아가면 된다. 나는 각오를 하구 있어. 저 봐, 길거리에서 애들이 막 총에 맞아 죽구 그러는데, 어쨌든 우린 살아갈 거잖아. 하여튼 앞날은 잘 모르지만 제 뜻대루 할 수 있잖냐구. 너 어른들이 우리에게 바라는 게 고작 뭔지 생각해봐라. 우리 어머니는 내가 의사가 되어주기를 바라구 있어. 네 아버지는 아마도 검판사나 무슨 변호사라두 되기를 바리지 않을까? 자기들이 겪은 인생이 어렵고 무서웠으니까, 고작 신사처럼 살아갔으면 하는 거야. 이런 초라한 소망은 어른이 되어서두 변하지 않아. 늘 쫄리구 두렵구 그러니까 별의별 수단을 다 해서 더 출세할라구 평생 몸부림이지. 나는 그런 줄에서 빠질 거야.

차라리 잘됐지 뭐. 내가 하고 싶었던 건 고향집에 내려가 어머니하고 꽃을 기르는 일이었어. 그래, 내 꿈은 별게 아니었다구.

네 노트를 태워버린 걸 나두 후회하구 있다. 그러니 네가 무언가 쓸 수 있는 자유시간을 좀 가지면 좋겠구나. 그 다음엔 다시 학교를 다녀야겠지. 좀 늦어지면 어떠니. 어머니는 내가 밤마다 끄적이며 써두었던 소설의 초고를 아궁이에 집어넣은 적이 있었고 내가 학교 간 사이에 책장에 꽂혀있던 교과서와 참고서 이외의 전집들이며 문고판들을 치워버린 적도 있었다.

사흘쯤 산사에서 지내다가 결심이 섰느냐는 스님의 말에 대꾸를 못하고 다시 되돌아 상경했다. 나중에 준이에게도 얘기한 적이있지만 나는 그때 돌아오는 어느 길목에선가 죽어버리리라 작정했었다. 글쎄, 우리 나이에 죽음은 그저 단순해 보인다. 쌓여 있는 과거가 희박해서인지도 모르겠다. 에잇 썅, 하고 나면 그냥 장면이 쉽게 바뀔 것만 같았다.

거 참 이상해. 여기 있으면 저기가 그립구...... 저기로 가면 지겨워서 여기에 틀어박히구 싶어.

너 올 줄 알구 있었지. 너희 아버지가 꿈에 보이더라. ... 이건 급할 때 요긴하게 써라. 집에다 엽서 부치는 거 잊지 말구. 어디 아프거나 하면 곧장 차 타구 돌아오렴.

할머니는 할아버지가 남겨둔 농토를 맏아들인 우리 어버지에게 한 뙈기도 물려주지 않고 혼자서 관리를 해온 억척어멈이었다. 서울로 보내어 공부를 시켜주었으니 그걸로 되었다는 셈이었지. 할머니는 그래도 내가 내려가면 차비에 용돈에 다음 학기 월사금까지 챙겨주시곤 했어.

나는 그애들이 서로에게 갖던 끝없는 관심에 감탄했다. 그들은 돈도 꿔주고 자취방을 드나들며 가족이나 여자친구에 대한 고민도 나누고 아플 때 병간호도 했다. 누가 유치장에 있다며 돈을 걷고 목수인 아버지가 생신이라고 농장에 돼지 서리를 하러 가기도 했다. 그런 관심과 인정의 표현은 직접적이고 노골적이었다. 저 어린 신사들의 '드러내지 않기'와는 대조적이었다.

책을 쓴다는 건 좋은 일이지만 제 팔자를 남에게 다 내주는 일이란다.

그것은 언제나 내 몸 근처의 한걸음 곁에 따로 떨어져서 나를 의식하고 관찰하고 경멸하거나 부추겼다. 나는 그 부자연스러운 느낌을 안과 바깥이라는 불완전한 말로 표현할 수밖에 없었다. 그는 누구인가.

누구나 삶의 고통은 몸 안의 어느 깊숙한 곳에 간직한다.

사람은 씨팔...... 누구든지 오늘을 사는 거야. 거기 씨팔을 왜 붙여요? 내가 물으면 그는 한바탕 웃으며 말했다. 신나니까...... 그냥 말하면 맨숭맨숭하잖아. 고해 같은 세상살이도 오롯이 자기의 것이며 남에게 줄 수 없다는 것이다. ... 뭘 하러 흐리멍텅하게 살겄냐? 죽지 못해 일하고 입에 간신히 풀칠이나 하며 살 바엔, 고생두 신나게 해야 사는 보람이 있잖어.

목마르고 굶주린 자의 식사처럼 맛있고 매순간이 소중한 그런 삶은 어디에 있는가. 그것은 내가 길에 나설 때마다 늘 묻고 싶었던 질문이었다.

며칠 지나면 다 그렁저렁 좋은 사람들이지. 생각해봐라. 제 힘으루 일해서 먹구 살겠다는 놈들인데 아주 나쁜 놈들이 있겠냐구. 나쁜 놈들이야 저 서울 번듯한 빌딩들 속에 다 있지.

어쨌든 어디서나 사람은 살아가기 마련이고 가장 힘든 고비가 지나면 나날이 그런대로 괜찮다고 느껴지기 시작한다.

얘기로 듣기와는 달리 도처에 고되고 험한 생활이 기다리고 있었다. 사람살이가 당연히 그렇겠지.

한달동안 하루도 쉬지 못하고 일했지만

육체적인 고통보다 정신적인 스트레스가 더 컸던 프로젝트를 끝내고

이틀을 집에 쳐박혀 잠만 자다가

이 책을 꺼내들고 밖으로 나와 홍대 어느 카페에 가서 휘리릭 다 읽어버렸다.

그때나 지금이나 청춘은 다 그렇고 그런거고,

그때나 지금이나 인생은 지나고 나면 다 그런대로 괜찮았다고 느껴지는 그런 건가보다.

'보고듣고 > 책장.넘기는.소리' 카테고리의 다른 글

| 다시 좋아질 방법이 있는 세상 ... 연을 쫓는 아이 / 할레드 호세이니 (5) | 2008.10.24 |

|---|---|

| 소설이라기 보다 시에 가까운 ... 시라노 / 에드몽 로스탕 (0) | 2008.10.21 |

| 기다려지는 그의 다음 이야기 ... 장진 시나리오집 / 장진 (4) | 2008.07.15 |

| 휴식 같은 ... 내가 아직 아이였을 때 / 김연수 (4) | 2008.07.09 |

| 지속 가능한 삶, 생명에 관한 여러 생각들 ... 즐거운 불편 / 후쿠오카 켄세이 (2) | 2008.07.06 |